経営コンサルタント

顧問先様とお話させて頂いていると一番聞きたい事は「こういう部分は他社はどうしているか?」という事です。

多くの顧問先との深く長いお付き合いから頂いたお知恵を社長様やキーマンの方にお届けします。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ここでは中小企業診断士試験の科目の一つ、「企業経営理論」のカリキュラムの中から、自分が感銘を受けた部分をピックアップし、ご紹介します。

御自分の事業、御自分の会社の事業と照らし合わせて見ていると、きっとなにか新しい気づきが得らえると思います。かくゆう私も自身の事業の岐路に立った時に、この理論を思い出し、何度も助けられました。

こうゆうモノを学んでいると迷いが無いというか、判断力(決断力)が増してくると思われます。是非、ご活用下さい。

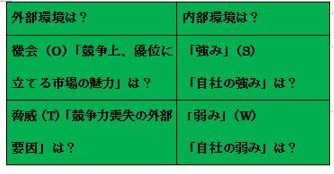

SWOT分析

自分の事業の周りの環境(外部環境)や、「人、カネ、研究力、生産力、組織風土、マーケティング力、購買力」などの経営資源(内部環境)を分析する方法として、今よく使われている方法です。

機会とは、経営戦略上、自社にとって競争優位に立てる市場としての魅力の事です。脅威とは、自社の競争優位を失わせる外部要因の事です。脅威を正しく分析出来ないと、競争業者の存在、法的、政治的、自然的に自社が不利な環境にいることが認識出来ず、衰退につながります。

強みや弱みとは「人、カネ、研究力、生産力、組織風土、マーケティング力、購買力」の要因ごとに分析します。

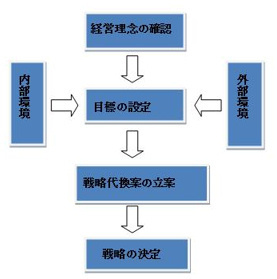

戦略立案プロセス

戦略立案は一般に上記のようなプロセスで行われます。

1・ 経営理念

経営者によって一般的に表明された基本的な考え方です(企業を導くものの考え方、企業の価値観)

経営理念があることによってもたらされる効果を挙げると(1、自社の存在意義の明確化 2、社内の対立を防ぐ 3、組織構成員の一体感の醸成 4、意思決定の判断基準の提供 5、コミュニケーションの円滑化)が考えられます。

人事制度や社内のルール(就業規則)作りにしても、この経営理念が重要です。

2・ 目標の設定

経営目的、経営目標、経営方針などさまざまなものがありますが、何らかの目標があることが戦略立案にあたって必要です。また目標を決めるからこそ、結果が出た時にフィードバックが出来るのです。

3・外部環境・内部環境

前述のSWOT分析の結果を反映させます。

4・戦略代替案の策定

目標を達成するための戦略案をいくつか考えます。

5・戦略の決定

戦略代替案の中から、最適な戦略案を選択する。

成長戦略

アンゾフの成長戦略です。アンゾフは企業の成長を「製品」と「市場」の2つの次元でとらえました。

1・市場浸透戦略

現在の製品、現在の市場に対して、売り上げ増、市場占有率の増大を狙う販売努力のことです。広告宣伝の強化、価格の改定、流通経路の整備など

2・市場開拓戦略

現在の製品で新市場を獲得し、企業成長を意図する戦略です。地理的に拡大、新しい区分の市場へ拡大

3・製品開発戦略

現在の市場に対し、新しい製品を提供する戦略で、新たな需要を掘り起こし、企業の成長を計ろうとすること。短いサイクルで次々と新製品を投入することがこれにあたります。

4・多角化戦略

あたらしい市場にあたらしい製品を提供していく戦略。もっとも戦略性が高い。

上記のうち、特に重視されるのは「多角化戦略」だと言われています。本来の事業は事業として遂行しつつ、これと並行し事業分野を追加していく事を通じて、企業全体の構成を変えていくこと。つまり市場に密着しながら企業が変化していく光景そのものであり、経営戦略(後述します)の基本的な決定を意味します。

多角化戦略のねらい

1)「範囲の経済」を獲得すること

「範囲の経済」とは、複数の製品を別々の企業で生産するよりも、単一の企業が複数の製品を生産したり、複数の事業を営む方が総コストが低い事を指します。これはある生産プロセスの中に他の製品の生産にとってコスト無しで転用できる共通の要素が含まれているからです。

つまり複数の事業間で「販売チャネル、技術、ブランド、生産設備」などの経営資源を共有することによって、より経済的に事業が行える。アンゾフはこの共通利用から生まれる効果をシナジーと呼んでいます。

シナジー・・・相乗効果のことで、2+2=4でなく、2+2=5になるような効果で、複数事業間で資源の共通利用によって得られる効果のことです。シナジーが高いほど、収益性が高まり、新規参入部門の競争力も強く、新規参入が成功する可能性が高い。

2)リスクの分散

共通の経営要素をもち、 シナジーを発揮できるような多角化(関連多角化)は事業の成功の可能性が増します。まったく関連性のない多角化は、リスクが高く、成功の可能性も低くなります。しかしまったく異質の事業が同時にトラブルに陥る危険性は低いので、リスクの分散には無関係多角化が効果的です。

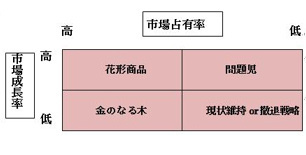

PPM

PPMは、企業が営んでいる複数の事業を、(これは私の意見ですが「業務」でも良いと思います。たとえば社会保険労務士であれば、「社会保険手続き業務」「助成金」「就業規則」「賃金制度」など)市場成長率と市場占有率(市場シェア)の二つによって、どの部分に位置しているのか明確にするものです。それによって限られた経営資源をどこに投入するか、配分を決めるのに役立ちます。

1)問題児・・・市場成長率は高いので将来性は見込まれるが、シェアは低いので儲けは少ない。よって資金が入ってくるよりも、出ていく方が多い。将来性を見極めて選択的な投資が必要です。いかに「金のなる木」で生まれた資金をこの「問題児」に投入するかが大事です。シェアが改善されれば、やがて「花形商品」→「かねのなる木」へと成長する可能性があります

2)花形商品・・・市場も成長している中で、シェアを占めているので儲けも大きい反面、競争相手も出てきて広告費なども増大し、お金が出ていくのも多いので、必ずしも資金を生み出すかは分かりません。

3)金のなる木・・・市場の成長は低成長ですが、シェアが高い。市場地位が高いので資金を生み出す力が大きく、市場が成熟段階にあるので資金投下は少なくて済みます。このポジションにある事業(業務)は多額のキャッシュを生み出します

4)現状維持or撤退戦略(収穫戦略)・・・成長率は低く、シェアも低い。資金の流出、流入とも両方少ない。市場は成長の見込みがなく、事業は赤字になっている場合が多い。投資を極力抑えて収益を回収する収穫戦略か、撤退も視野に入れるかのいずれかが考えられます。

競争戦略

ここではポーターの競争戦略を紹介します。この競争戦略は中小企業診断士試験でも必ず出題されるというもので、それだけ実際上も重要だといえます。

ポーターは「競争上の優位性」を獲得するには次のような戦略が効果的だとしています。

1)コスト・リーダーシップ戦略(低原価戦略)

競争企業よりも低い原価を達成し、コスト面で主導権を狙う戦略です。これによってシェアを高め、規模の経済(同一製品なら、多く生産した方が、製品単位のコストが低くなること)を達成し、いっそうコストダウンを実現するもの。達成するには厳しい原価管理や研究費や広告費を最小限に切り詰める事が重要です。

2)差別化戦略

他社に見られない特色を出し、独自性を打ち出す戦略です。品質やデザイン、他にない付加価値、包装や広告でイメージを高める、販路やアフターサービスで差をつける等。

3)フォーカス戦略

市場を細分化し、自社の能力にあう一部分の所のみに焦点をあわせ、そこで優位に立とうとする戦略。競争の範囲を特定の部分に絞り込んで低原価もしくは差別化を達成するもの。

ちなみにポーターはこの両者(コストリーダーシップと差別化)を同時に追求することは困難だとしています。

競争地位の類型

自社の市場における競争地位を明らかにする事です。

1)リーダー

業界最大手の企業のこと。最大シェアを獲得している。

2)チャレンジャー

リーダーの地位を狙って挑戦する企業。業界2番手、3番手を位置。

3)フォロワー

リーダーやチャレンジャーの優れた市場戦略を模倣し、安いコストで市場内に存続する

4)二ッチャー

市場内のすきま(ニッチ)を探り出し、そのすきまに自らの圧倒的な地位を築こうとする。リーダーやチャレンジャーやフォロワーとは競合しないという特徴をもつ。

競争対抗戦略

成熟市場においては企業間の直接的な競争が現実を帯びてきます。そして競争市場でも一定の定石的ルールが存在します。

リーダーの戦略定石

市場全体をねらって戦略を策定する、オーソドックス戦略が適している。

1)周辺需要拡大政策

リーダーは経営資源が最大の為、周辺需要を拡大させれば自身のシェア分だけ新たな獲得が出来る。リーダーがまったく独自に市場を作るやり方と、業界協調型の周辺需要拡大の方法の2つがあります。

2)同質化戦略

「同質化戦略にもちこめば、規模が大きいところが勝てる」という原則があり、他社の製品やマーケティングをそのまま真似することです。リスクが少なく、投資もかからない効率的な戦略です。

3)非価格競争戦略

リーダーが価格競争しないということは重要な鉄則です。リーダーが価格競争に巻き込まれてしまうと他も追随し、業界全体が低迷します。リーダーのイメージが下がり、その地位も危うくする。基本的にリーダーは価格戦略をする必要はありません。

チャレンジャーの戦略定石

リーダーと比べて経営資源に劣るので、リーダーと同一化戦略をとると、規模においてまさるリーダーにはかないません。 ゆえに徹底的な差別化戦略をとります。リーダーに出来ない非オーソドックス戦略を果敢に遂行します。創造的で革新的な戦略が主体です。

フォロワーの戦略定石

リーダーとチャレンジャーが争っている所は諦め、真似をして二次、三次市場を獲得しようとする。模倣戦略という。リーダーほど力がないので、人々に認知されにくく、市場シェア拡大は難しい。

二ッチャーの戦略定石

独自部分そこだけに投入するので強みを発揮する。事業領域は範囲の限定化を強く打ち出し、そこにあうニーズと技術ノウハウを使う。対象市場、独自能力の限定化、特定化をする必要がある。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、

お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

社会保険労務士業務(労働社会保険手続き、労務相談、就業規則、給与計算、行政立ち入り調査、採用テストetc)を展開しています

| 対応エリア | 大阪市、豊中市、池田市、吹田市、茨木市、京都市、伊丹市、川西市、箕面市、尼崎市、宝塚市、西宮市etc |

|---|